後遺症による逸失利益

後遺症による逸失利益

治療を続けた結果,改善の見込みがなくなり後遺症が残ってしまった場合,その後遺症によって仕事がそれまでと同様に行うことができなくなり,収入が下がるもしくは上がらなくなるということがありますが,この将来の減収分についても加害者に対して請求することが可能です。

例えば、事故前の年収が500万円だったのが、治療終了後も後遺症のために満足に仕事ができず、年収が400万円に下がってしまったというような場合の損害を請求するものです。

計算方法

賠償金の計算方法は,上記の例でいえば、500万円-400万円=100万円となりそうなところですが、実際には、後遺症が確定した段階で、今後数年~数十年の賠償を予測して請求することになるため、実額をベースに事故前後の差額を請求するのは困難です。

そのため、実際には以下の計算式で計算することが定着しています。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間-中間利息

①基礎収入

基礎収入は,事故の前年の年収を用いることが基本となりますが,学生や若年の労働者など将来の基礎収入の算出が難しい人の場合には,平均賃金を用いることもあります。

また、同居する家族のために家事を行う家事従事者として逸失利益を計算する場合、女性労働者の平均賃金を用います。

そのほか、年ごとの収入の変動が激しく、事故前年の年収を計算に用いることが妥当でない場合には、数年分の収入の実績を元に計算することもあります。

②労働能力喪失率

労働能力喪失率とは,後遺症による労働能力の低下の程度ですが,これは基本的に自賠責保険が準用するの労災の労働能力喪失率表の数字を用いることが多いです。

最も重い後遺症である1級や2、3級は100%とされていますが、100%とは、全く働くことができないということを意味します。

これに対し、最も軽い後遺症である14級の場合、5%とされていますので、労働に対する影響は小さいと考えられているということになります。

ただし、ここで問題となるのは、実際に労働能力喪失率表どおりの収入の減少が生じているのか?という点です。

例えば、後遺障害等級が別表第二7級に認定された場合、労働能力喪失率は56%とされていますが、実際に事故前の年収が1000万円だったものが440万円となるのかという問題です。

実際は、7級の後遺障害であっても、年収は変わらなかったり、むしろ増えていたり、逆に全く仕事ができなくなっているようなケースもあり得ます。

等級表とピタリと一致するように減収が生じていることは、ほぼあり得ないと言ってもよいでしょう(労働能力喪失率100%の場合を除く)。

つまり、労働能力喪失率は、賠償の計算をするために用いているに過ぎず、必ずしも現実を反映していないフィクションであるといえます。

そのため、示談交渉や裁判の場面では、労働能力喪失率が労働能力喪失率表よりも実際は低いとか高いとかいった形で争われることになります。

ただ、これを厳密に計算しようとすると、現実の減収の程度のほか、昇給の可能性や転職の可能性といった様々な不確実な事情を考慮しなければならず、正確な計算は不可能といっても過言ではありません。

他方で、労働能力喪失率表にある労働能力喪失率を用いることについては一定の合理性があります(もっとも、4級以下の喪失率は、労基法で定められた災害補償の日数を10で割った数字に過ぎないのですが…)。

そこで、賠償の請求の場面では、労働能力喪失率表の数字を用いるということで良いのではないかと思います。

労働能力喪失率表以上の喪失率を主張することも不可能ではありませんが、上記のとおり、元々フィクションを含んでいる部分ですので、厳密な立証が困難であり、現実にはかなりハードルが高いといえます。

逆に、相手方から等級表よりも低い喪失率を主張された場合、しっかりと交渉をしていく必要があります。

ただし、後遺障害の中には、類型的に労働能力喪失率が喪失率表よりも低くされる傾向にあるものがありますので、注意が必要です。

③労働能力喪失期間

労働能力喪失率の点がクリアされたとして、次は労働能力喪失期間が問題となります。

労働能力喪失期間とは,後遺症が原因となって実際に仕事(収入)にマイナスが生じるであろう期間のことを指しますが,症状固定時から一般的な就労可能年限までで計算されるのが一般的です。

ただしこれは,あくまでも,後遺症による仕事(収入)への影響が,就労を終えるまで残るということを前提としています。

そのため,実際には後遺症による影響がそこまで続かないのではないかといったことで争いになりやすいところでもあります。

就労可能年限は、通常67歳までとされています。

なぜこのような中途半端な数字となっているのかというと、昭和44年頃の男子の平均余命の数字にしたがったということですから、やはり、フィクションに過ぎないということが分かります。

しかし、これも労働能力喪失率のときと同じで、実際に後遺症が残った人が、何歳まで働く予定であったのかを明確に予測することは困難です(実際に、退職の年齢も延びてきています)。

したがって、ここでも、67歳という数字を用いることには一定の合理性があると思われますので、請求のときは、症状固定時から67歳までを労働能力喪失期間として計算するということで良いと思います。

ただし、労働能力喪失率と同様、一部の後遺障害は、裁判実務上、類型的に労働能力喪失期間を5年とか10年とかされる傾向にありますので、注意が必要です。

④中間利息の控除

中間利息が差し引かれることになるのは,損害賠償においては,実際に生じた損害以上のものについて支払いを受けることは認められていないところ,後遺症による逸失利益が,将来の損害を一時金で請求することになる関係上,利息相当分を差し引かなければ不当に利益を得ることになってしまうからです。

この控除は,実務上,民事法定利率(令和2年3月31日にまでに発生した事故は5%。令和2年4月1日以降に発生した事故は3%。※今後さらに変動する可能性があります)を用いて複利で計算することが定着しています。

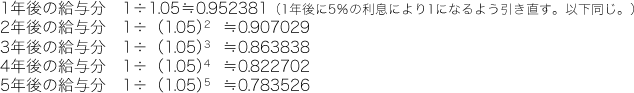

具体的な計算方法ですが,毎年分を全て計算して足していくということはせず,ライプニッツ係数(以下参照)という数字をかけることによって計算します。

例)

※利率が小さくなれば,ライプニッツ係数は大きくなり,支払われる金額も大きくなります。

※法定利率が3%となる事故の場合は、上記の1.05の部分を1.03とすれば計算可能です。

ライプニッツ係数とは,この5年分の数字を合計したもののことです。

そのため,5年のライプニッツ係数は,4.32947667となるわけです。

したがって,労働能力喪失期間が5年で労働能力喪失率が5%であれば,計算式は,

基礎収入×5%×4.32947667

となります。

ポイント

逸失利益のポイントは,将来生じるであろう損害を現時点で予測して請求するものであるということにあります。

あくまでも予測に基づくものなので,厳密に正確な数字を出すことは困難です。

そのため,被害者としては,なるべく高めの予測をして計算しますし,加害者はなるべく低めの予測をすることになります。その結果,争いになる可能性が非常に大きい部分です。

このことは,交渉によって金額が大きく変わる可能性が高いと言い換えることもできます。

被害者側としては,単に自分の言い分を主張するだけではなく,どういったことが根拠となっているのかを明確にしなければなりません。

そのために,実務上,一般的にどのように計算されているのか,自分の場合,その原則をそのまま当てはめることができるのか,修正が必要だとすると,どの程度修正が行われるのか,といったことをよく調査しておく必要があります。

よく問題となる点

実際には減収がなかった場合→「減収がなくても逸失利益の請求はできる」